揭秘:为什么你的有道翻译有时“失灵”?不止是“不准确”那么简单,我们都曾经历过这样的瞬间:输入一段中文,期望有道翻译能给出一个信、达、雅的英文版本,结果却是一个令人啼笑皆非、甚至完全不通的句子。或者,在阅读一篇外文时,翻译结果佶屈聱牙,让你更加困惑。这不禁让我们发问:功能如此强大的有道翻译,为什么有时会“失灵”甚至“罢工”?

通过对现有网络信息的深度分析和研究,我们发现,这个问题远比“技术不够好”要复杂。它根植于机器翻译的根本逻辑、语言本身的复杂性以及我们的使用方式。有道翻译官网将为您深度剖析有道翻译“失灵”背后的五大核心原因,并提供切实可行的优化建议,帮助您更好地驾驭这个强大的工具。

1. 技术核心的“天花板”:神经网络翻译的本质局限

当下的主流机器翻译,包括有道翻译,大多采用“神经网络机器翻译”(NMT)技术。你可以将其想象成一个极其聪明、博览群书的“模式匹配大师”,而非一个真正理解语言的“思想家”。

它的工作原理:

NMT通过学习海量的、已配对的双语文本(例如,数百万句中英文对照的句子),来寻找语言之间的统计规律和映射关系。当你输入一句话时,它并非在“理解”你的意思,而是在其庞大的数据库中计算出“最有可能”的对应翻译模式。

这就带来了本质局限:

- 缺乏真正的逻辑推理: 它无法像人一样进行因果、假设、反讽等复杂的逻辑判断。对于前后矛盾或需要深层推理才能理解的文本,它很容易出错。

- 依赖概率而非事实: 翻译结果是基于概率的最大化选择。有时,一个在统计上看似“正确”的词组,在特定语境下却是完全错误的。例如,它可能无法区分“苹果公司”和水果“苹果”在某些复杂句子中的真正含义。

结论: 技术本身决定了有道翻译是一个强大的“模式复制者”,而非“意义创造者”。这是它出现奇怪错误的首要原因。

2. 语料库的“盲区”:当AI遭遇新潮、专业或冷门内容

NMT的“养料”是语料库。语料库的质量和广度,直接决定了翻译的上限。有道翻译的语料库虽然庞大,但依然存在“盲区”。

主要盲区体现在:

- 网络新词与流行梗: 像“YYDS”、“绝绝子”、“EMO了”这类快速迭代的网络热词,如果未能及时被收录和训练,机器会按照字面意思进行生硬的直译,导致结果令人费解。

- 高度专业化的领域: 在法律、医学、金融、尖端物理等领域,存在大量精确且唯一的术语。如果训练数据中缺乏该领域的双语文献,翻译结果很可能张冠李戴,甚至造成严重误解。

– 冷门语言或方言: 对于使用人群较少或缺乏高质量双语文本的语言,翻译模型的训练材料不足,其表现自然会大打折扣。

结论: 你的翻译内容越是新潮、专业或冷门,就越有可能触及有道翻译的知识边界,从而导致翻译质量下降。

3. 语言的“灵魂”难题:文化、语境与潜台词的鸿沟

语言不仅仅是文字的组合,更是文化的载体。这是机器翻译目前最难跨越的鸿沟。

AI难以捕捉的“灵魂”:

- 文化特有概念: 中文里的“江湖”、“面子”、“关系”、“上火”等词汇,背后蕴含着深厚的文化背景,在英文中没有完全对等的词汇。机器翻译往往只能给出苍白的字面解释,却丢失了其精髓。

- 语境与潜台词: “你可真行啊!” 这句话在不同语气和语境下,可以是真诚的赞美,也可以是尖锐的讽刺。机器无法感知这种微妙的情感差异,通常会选择最“中性”或最常见的翻译,从而误解说话者的真实意图。

– 习语和俚语: “画蛇添足”、“对牛弹琴”这类成语,如果机器按照字面翻译(draw a snake with feet),外国读者将一头雾水。它需要“理解”这背后的寓言故事,这超出了当前的技术范畴。

– 诗歌与文学创意: 诗歌的韵律、双关、隐喻和文学作品的独特风格,是机器翻译的“噩梦”。它无法复制这种基于人类情感和创造力的美感。

结论: 当你试图翻译蕴含深厚文化、复杂情感或创意表达的内容时,有道翻译能做的只是“传形”,而很难“传神”。

4. “垃圾进,垃圾出”:你的输入方式决定了输出质量

很多时候,翻译效果不佳,问题可能出在源头——我们输入的文本本身。

常见的“无效输入”:

- 有歧义或语法错误的原文: 如果你输入的中文本身就存在语病、指代不清或有多种解读方式,那么再强大的AI也无法准确判断你的本意,只能给出一个同样模糊或错误的译文。

- 过于口语化和碎片化的输入: 直接将聊天记录里的“嗯嗯,好滴,谢啦~”这类过于口语化、缺乏完整句子结构的内容丢给翻译工具,很难得到理想的结果。

- 缺乏上下文的单个词汇或短语: 单独翻译一个词,比如“开发”,它可能是“develop software”(软件开发),也可能是“exploit resources”(开发资源)。没有上下文,机器只能猜。

结论: 把翻译工具想象成一个言听计从但缺乏主动思考能力的助理。你给它的指令(原文)越清晰、准确、完整,它反馈的结果就越好。

5. 从“依赖”到“驾驭”:如何成为翻译工具的聪明主人

认识到有道翻译的局限性,并非要我们弃之不用,而是要更聪明地使用它。它依然是跨语言沟通中不可或缺的高效辅助工具。

优化使用技巧:

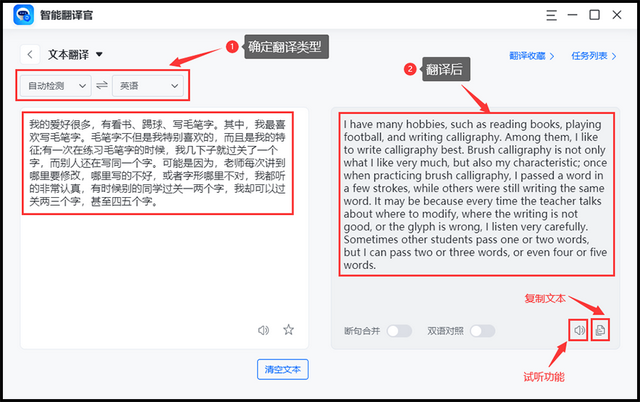

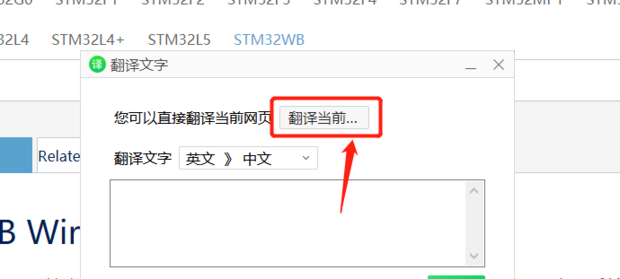

- 输入清晰、完整的句子: 尽量使用语法正确、结构完整、没有歧义的句子。避免使用过于碎片化的口语。

- 提供上下文信息: 如果需要,可以在待翻译文本前后增加一些背景描述性句子,帮助机器更好地“理解”语境,尽管它只是在匹配模式。

- 拆分复杂长句: 遇到结构异常复杂的长句,可以尝试将其拆分成几个更简单的短句,分步进行翻译,最后再进行人工整合。

- 进行“往返翻译”验证: 将中文翻译成英文后,再将得到的英文翻译回中文。如果返回的中文与原文意思相去甚远,说明初次翻译很可能存在问题。

- 将其定位为“初稿”和“理解辅助”: 对于重要的、正式的文本(如合同、论文、商务邮件),永远将机翻结果视为第一版草稿,必须经过专业人士的审校和润色。对于阅读,用它来理解大意,而非推敲细节。

最终观点

有道翻译以及所有机器翻译工具,并非“不能翻译”,而是在特定场景下“不能完美翻译”。它是一个基于统计学的、效率极高的语言模式转换器,而非一个拥有智慧和文化底蕴的翻译家。理解它的长处(速度快、覆盖广、应对常规文本能力强)和短板(缺乏逻辑、不懂文化、难以处理创意和专业内容),我们才能摆脱“为何总是不准”的抱怨,转而成为一个能最大化其价值、避开其陷阱的“聪明用户”。