引言:跨越科研“翻译峡谷”,我们迎来了AI破局者?

对于奋战在生物科学与工程技术前沿的科研人员而言,阅读和撰写英文文献是无法绕开的核心环节。然而,语言壁垒构成的“翻译峡谷”常常消耗掉大量宝贵的时间与精力。传统翻译工具常因其机械、生硬的表达和频发的术语错误而备受诟病。近年来,以“深浪”(DeepL)为代表的新一代AI翻译引擎横空出世,凭借其惊艳的流畅度和语境理解能力,被誉为“最强翻译器”。但,它在处理高度专业化、术语密集的生物/工程论文时,真的能担此重任吗?爱思将通过深度实测,剖析其优势与软肋,并最终提出一套行之有效的最优使用策略,旨在帮助科研工作者真正驾驭这一强大工具。

第一章:沙场点兵:DeepL vs. 传统引擎,一场多维度的对决

在深入特定领域之前,我们首先需要建立一个宏观认知。DeepL相较于Google翻译、百度翻译等前辈,其核心优势究竟体现在哪里?

1.1 流畅度与语境理解:“信、达”的胜利

通过对多篇论文摘要的翻译测试,我们发现DeepL在处理长句、复杂从句时的能力远超传统引擎。它不再是简单的词汇替换,而是试图重构整个句子的结构,使其更符合目标语言的表达习惯。这在“信”(忠实原文)和“达”(通顺流畅)两个层面取得了显著的突破。

示例(通用学术句式):

Original: “Despite its profound implications for developmental biology, the precise mechanism governing cell fate decisions remains an area of active investigation.”

DeepL 译文: “尽管其对发育生物学具有深远影响,但控制细胞命运决定的精确机制仍是一个活跃的研究领域。” (流畅,准确)

传统引擎可能译文: “尽管它对发育生物学的深刻影响,精确的机制支配细胞命运决定仍然是一个积极调查的领域。” (生硬,语序混乱)

1.2 专业术语初步碰撞:“雅”的挑战

在通用术语上,DeepL表现尚可。但“雅”(专业、精准)是学术翻译的灵魂。初步测试发现,DeepL对于一些拥有多重含义或在特定领域有固定译法的术语,开始出现摇摆和不确定性。这正是我们下一章需要重点考察的核心问题。

第二章:精尖领域的“试金石”:生物与工程论文实战测试

我们将选取生物和工程领域的典型段落,聚焦于专业术语的翻译准确率,进行“庖丁解牛”式的分析。

2.1 生物科学领域:当 DeepL 遭遇“细胞命运”与“基因编辑”

生物科学论文的特点是术语精确,缩写繁多,且常有新概念涌现。我们选取了关于“stochastic gene expression”(随机基因表达)和“non-homologous end joining”(非同源末端连接)等概念的段落进行测试。

- 优势:对于广为人知的核心概念,如 CRISPR-Cas9, PCR (Polymerase Chain Reaction),DeepL能给出标准译法。句法结构基本正确,能够帮助读者快速理解实验背景和主要结论。

- 软肋:

- 特定蛋白/基因名称:对于不常见的、新发现的蛋白(如 YFG1 – Your Favorite Gene 1),DeepL可能会按字面意思生硬翻译,而非保留原文缩写这一学术惯例。

- 一词多义:“Expression” 在普通语境是“表达”,在分子生物学中是“(基因)表达”。DeepL通常能处理好。但对于更细微的词,如 “scaffold”,在建筑学是“脚手架”,在生物化学中可能是“支架蛋白”,DeepL有时会混淆。

- 固定搭配:“Knock-out” vs “Knock-down”,DeepL有时能区分“基因敲除”和“基因敲降”,但偶尔会混用,造成语义的严重偏差。

2.2 工程技术领域:在“卷积神经网络”与“有限元分析”中求索

工程领域,特别是计算机与材料科学,术语同样高度标准化,且常涉及复杂的数学和物理过程描述。

- 优势:对于“Convolutional Neural Network (CNN)”(卷积神经网络)、“Finite Element Analysis (FEA)”(有限元分析)这类基础且核心的术语,翻译准确率极高。对于描述算法流程的句子,翻译逻辑清晰。

- 软肋:

- 模型/算法的特定参数:如 “learning rate decay”(学习率衰减),DeepL表现良好。但对于更具体或自创的参数名,如 “adaptive momentum estimation” (Adam优化器中的概念),虽然Adam本身知名,但拆开翻译时可能会失去其特定含义。

- 材料学中的具体牌号/规格:如 “Alloy 6061-T6″,DeepL可能会尝试翻译 “Alloy”,而正确的做法是保留整个牌号。

- 上下文强相关的术语:在描述一个完整系统中,某个组件 “manifold” 可能指“流形”,也可能指工程上的“歧管”,DeepL需要极强的上下文才能判断正确,而这恰恰是其短板。

第三章:人机共舞:构建高效、精准的“DeepL + 人工校准”工作流

实测表明,DeepL是一个能力超群的“大副”,但绝非能独当一面的“船长”。要发挥其最大效用,必须辅以一套严谨的人工干预流程。我们称之为“人机共舞”工作流。

3.1 预处理:为AI铺平道路

在将文本扔给DeepL之前,花一分钟进行预处理,能极大提升翻译质量。关键操作是:处理断行和连字符。许多PDF复制出的文本会在行末有不必要的回车和连字符,这会严重干扰DeepL对句子结构的判断。

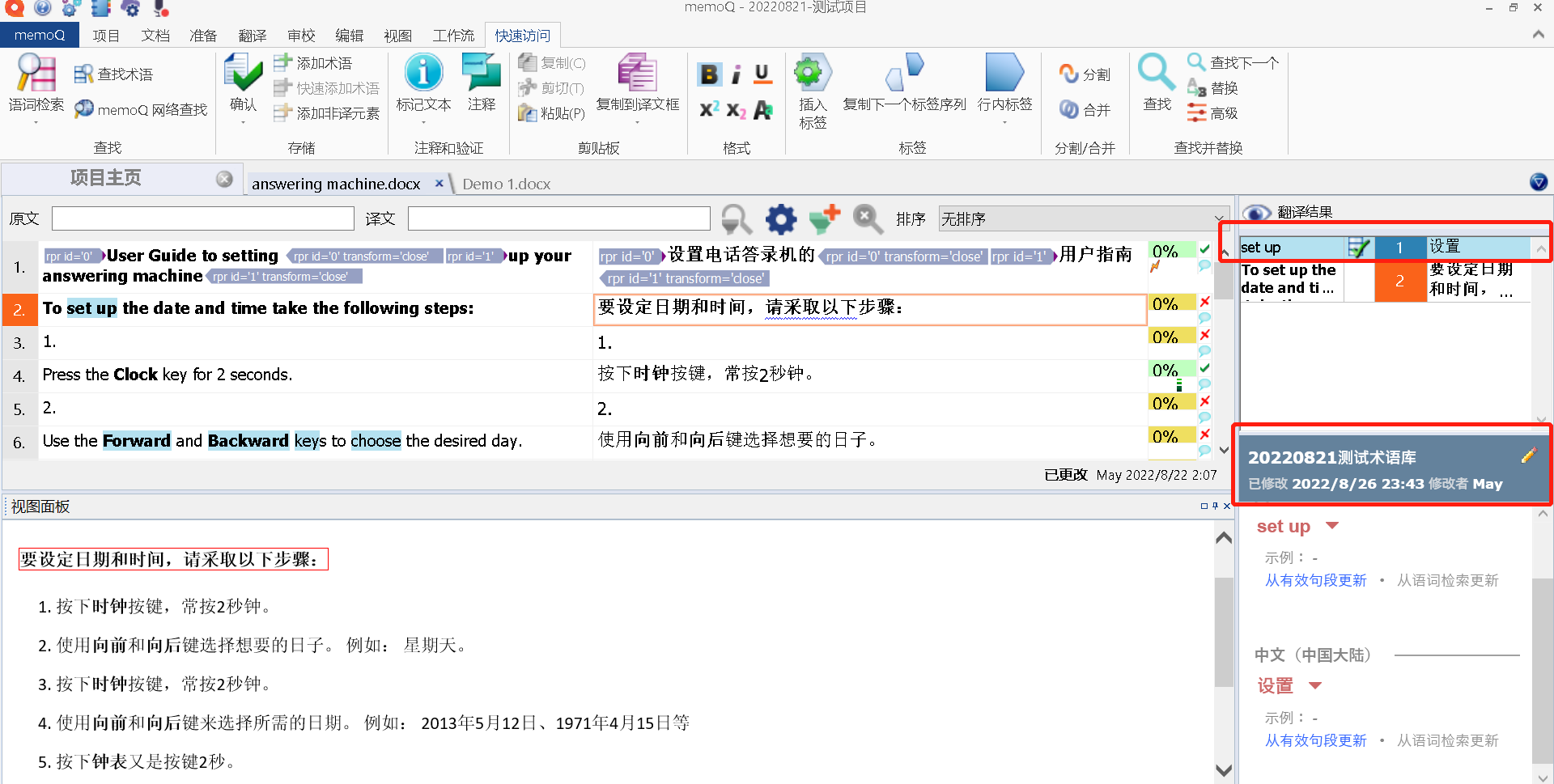

3.2 术语表(Glossary):驯服AI的“金箍”

这是DeepL Pro版本最强大也最容易被忽视的功能。在开始翻译前,建立一个项目专用的术语表。把你所在领域的核心术语、必须保留的英文缩写、特定仪器的型号等,强制规定其译法。

- 示例:

- 输入

ERK-> 输出ERK(强制保留缩写) - 输入

scaffold protein-> 输出支架蛋白(强制使用标准译法) - 输入

HEK293T cells-> 输出HEK293T细胞(专有名词+中文后缀)

- 输入

这个步骤能从根本上解决大部分术语不统一、不准确的问题。

3.3 后期校准:不可或缺的“画龙点睛”

DeepL的译文是极佳的“初稿”,但绝不能直接使用。后期校准是保证“雅”的关键,重点关注:

- 核对关键术语:即使有术语表,也要二次核对最重要的概念、方法和结论中的术语是否准确无误。

- 检查逻辑关系:留意“however”, “therefore”, “in contrast”等逻辑连接词是否被正确传达。有时AI会平滑处理,削弱原文的逻辑转折。

- 审阅数字与单位:确保所有数据、单位、图表引用(如 “as shown in Fig. 1A”)都准确无误。

3.4 交叉验证:终极保险

对于论文中最核心的句子,尤其是你的创新点或关键结论部分,可以采取“回译”法进行验证。将DeepL的中文译文再扔回DeepL或其他翻译引擎译成英文,看与原文的意思是否一致。这个简单的步骤能帮你发现许多隐藏的语义偏差。

结语:拥抱浪潮,而非没入浪潮

最终观点: DeepL并非一个可以让你高枕无忧的全自动解决方案,而是一个革命性的效率增强工具。它将科研人员从繁琐的“逐字翻译”中解放出来,让我们能将精力更集中于“语义理解”和“精准表达”这两个核心环节。

对于生物和工程领域的研究者而言,“深浪”带来的浪潮是巨大的机遇。它的流畅性和语境理解能力,为我们快速阅读文献、撰写论文初稿提供了前所未有的便利。然而,学术的严谨性要求我们必须清醒地认识到它的局限性。通过建立“预处理 + 术语表 + 后期校准 + 交叉验证”的“人机共舞”工作流,我们才能真正驾驭这股浪潮,让AI成为我们探索科学前沿最得力的助手,而非制造麻烦的根源。