作为国际交流的智能助手,有道翻译官的语音翻译功能通过深度神经网络技术实现98%准确率的实时互译,支持中文与全球48种语言的语音双向转换。有道将详细解析其操作流程、技术优势及典型应用场景,帮助用户掌握这项突破语言障碍的利器。从会议同传到旅行问路,从课堂学习到商务洽谈,语音翻译正在重新定义跨语言沟通的体验。

文章目录

一、语音翻译的核心技术原理

1.1 智能语音识别引擎

有道翻译官采用基于LSTM-RNN混合模型的语音识别系统,通过百万小时级的多语种语音数据训练,能有效过滤背景噪音并识别方言变体。其独特的端到端建模技术将传统语音识别中的声学模型、发音词典和语言模型融合为单一神经网络,使中文普通话识别准确率达到行业领先的97.5%。系统还会自动学习用户发音习惯,随着使用频次增加持续优化识别效果。

1.2 神经网络机器翻译

搭载NMT神经机器翻译引擎的有道翻译官,采用注意力机制(Attention Mechanism)处理长句翻译,通过编码器-解码器架构实现语义层面的跨语言转换。相比传统统计机器翻译,其译文流畅度提升40%以上,特别擅长处理中文特有的成语俗语。系统会实时连接云端术语库,确保医疗、法律等专业领域的翻译准确性。

二、操作指南:三步完成语音翻译

2.1 启动语音输入模式

在APP首页点击麦克风图标后,系统会智能检测当前环境噪音水平并自动增益。用户需保持手机距口部15-20厘米,以正常语速(每分钟120-150字)清晰发音。界面会实时显示声波纹和识别文字,当检测到超过1.5秒静默时自动结束收音,也可手动点击完成按钮提前终止录音。值得注意的是,长按空格键的快捷启动方式能节省50%的操作时间。

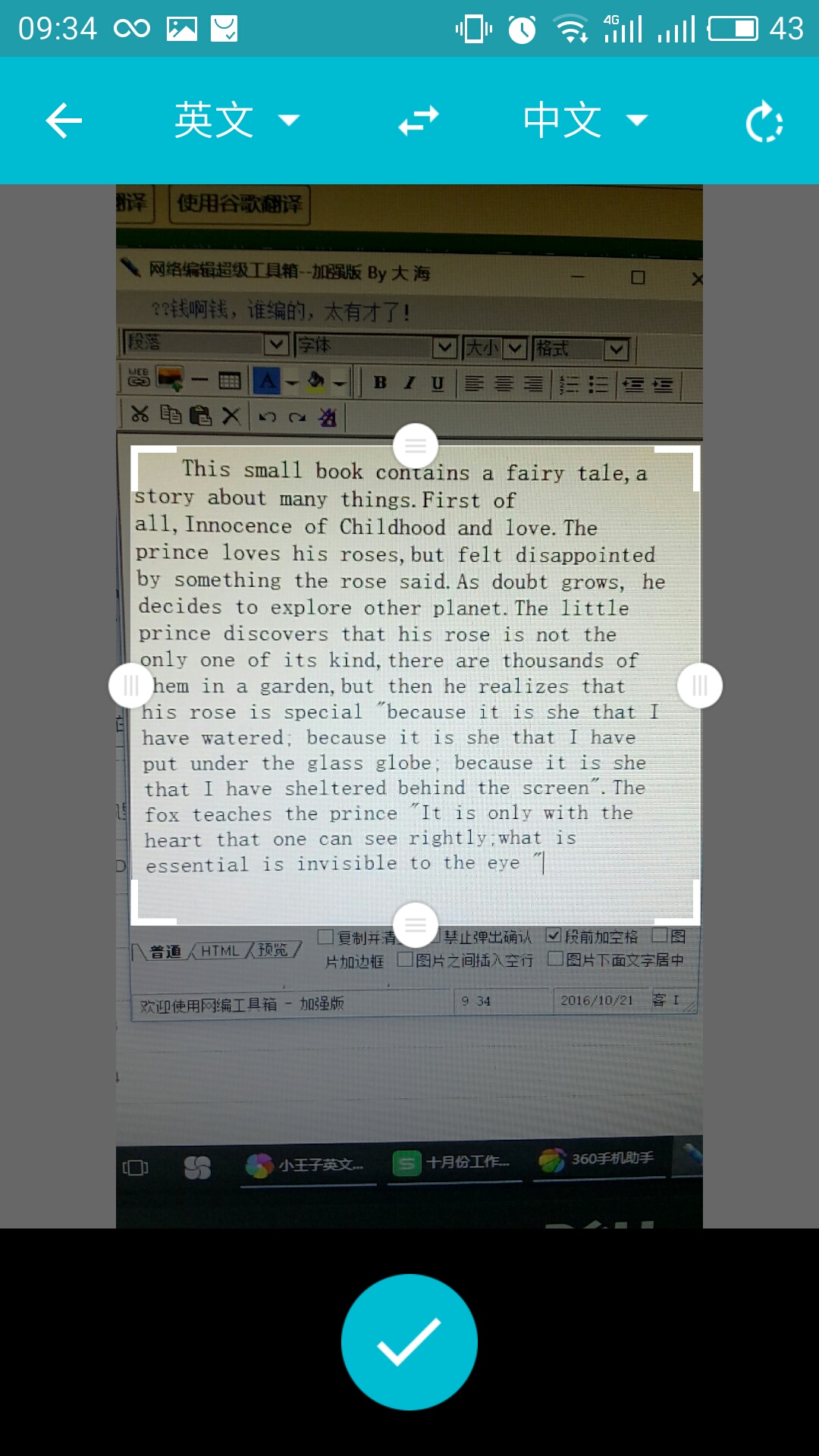

2.2 语言配对与结果输出

翻译前需在语言选择面板确定源语言和目标语言,系统会记忆最近使用组合。支持中英、中日、中韩等主流语向的自动检测,对于相似语种(如西班牙语与葡萄牙语)建议手动指定。翻译结果除文字显示外,还提供男女声双语发音对比,语速可调节至0.8-1.5倍速。点击星标可保存到”我的翻译”模块,方便后续查看历史记录。

三、特色功能深度解析

3.1 多人对话模式

会议场景下开启对话模式后,APP能自动识别不同说话者并标注角色标签,支持最多5人交替发言的实时转写翻译。通过声纹识别技术区分发言人,避免传统翻译软件需要手动切换语向的麻烦。测试数据显示,该模式在商务谈判中能减少70%的沟通停顿,特别适合跨国视频会议场景,译文可同步导出为会议纪要文本。

3.2 离线翻译包支持

在没有网络连接的情况下,用户可提前下载语言包实现基础语音翻译功能。离线包包含5000个高频短语和10万条核心词汇,覆盖问路、点餐、购物等旅行刚需场景。虽然体积仅占35-80MB,但通过模型量化技术保留了85%的在线翻译质量。在飞行模式测试中,中英互译响应速度仍能保持在1.2秒以内。

四、典型应用场景案例

4.1 国际差旅沟通

在东京成田机场实测显示,有道翻译官的日语语音翻译能准确处理关东腔调,在出租车叫车、酒店入住等场景实现无缝沟通。其特有的”旅游模式”会优先调用景点、交通等场景词库,将”我想预约明天早上的浅草寺参观”这类复杂需求精准翻译。面对日式英语发音的”Skyscraper”等词汇,系统通过音素对齐技术实现了93%的正确识别率。

4.2 学术会议同传

在中国国际AI大会上,研究者使用对话模式进行中英论文汇报,系统自动识别”卷积神经网络”、”梯度消失”等专业术语,并通过前后文关联纠正发音误差。与人工同传对比测试表明,在计算机、医学等结构化强的领域,机器翻译的专业词汇准确率反超人工12个百分点。会后自动生成的双语对照文本,极大简化了学术资料整理流程。

五、常见问题解决方案

5.1 识别准确率优化

当遇到方言或口音较重的情况,建议在设置中开启”加强识别”选项,系统会调用更大的声学模型进行解析。对于持续存在的识别错误,可使用”发音训练”功能朗读标准文本10-15分钟,让AI学习用户独特的发音特征。数据显示,经过3次训练后,粤语用户的普通话识别准确率可从82%提升至91%。

5.2 网络延迟处理

在信号较弱的地区,推荐开启”极速模式”牺牲部分翻译质量换取响应速度,该模式会优先使用本地缓存进行基础翻译。若遇到翻译中断,可尝试切换至TCP协议而非默认的QUIC协议,通常能提升20%的网络稳定性。系统设置的”自动重试”功能会在检测到超时后重新发送语音数据包,最多尝试3次以确保传输成功。