有道翻译“同声传译”功能能否应对高速技术讲座?我们找了一位工程师做了残酷测试

有道翻译的“同声传译”功能在应对高速技术讲座时,表现出强大的潜力,能够基本跟上语速并传达核心思想,尤其在处理通用性话题时表现出色。然而,在面对高度密集、前沿的专业技术术语时,其准确性会受到严峻挑战,存在一定的延迟和翻译偏差。 对于希望快速了解讲座大意的普通听众或学生而言,它是一个非常有用的辅助工具;但对于需要精确理解每一个技术细节的专业人士来说,它目前尚不能完全替代专业的人工同传。

在全球化日益深入的今天,跨语言的技术交流变得空前频繁。无论是参加国际性的开发者大会,还是观看线上发布的最新技术分享,语言壁垒始终是许多技术人员面临的痛点。AI翻译技术,特别是实时同声传译功能,似乎为我们描绘了一幅“沟通无障碍”的美好蓝图。作为国内翻译领域的领军者,网易有道(www.youdao.com)旗下的有道翻译App凭借其“同声传译”功能备受关注。但它真的足够强大,能够胜任信息密度极高、语速飞快、专业术语频出的技术讲座吗? 为了探寻这个问题的答案,我们设计了一场“残酷”的测试,并邀请了一位资深软件工程师——李工,与我们共同检验有道翻译的真实水平。

文章目录

- 1. “残酷”的考验:我们如何设计这次评测?

- 2. 现场直击:有道同声传译在高压下的真实表现

- 3. 工程师的最终裁决:一份来自一线用户的深度解析

- 4. 终极追问:AI同声传译,我们该如何看待与使用?

- 5. 总结:未来已来,但当下仍需谨慎乐观

“残酷”的考验:我们如何设计这次评测?

为了让测试尽可能贴近真实且具有挑战性,我们摒弃了简单的日常对话,选择了一段难度极高的素材。我们的测试旨在模拟一个真实的技术学习场景,考验有道翻译在极限压力下的性能。

测试专家:李工,一位拥有超过10年经验的后端架构师,对云原生和微服务领域有深入研究,熟悉该领域的中英文技术术语,能够对翻译的“信、达、雅”做出专业判断。

测试材料:我们从一场国际顶尖技术峰会中,节选了一段长约15分钟、关于 “云原生环境下的服务网格(Service Mesh)演进” 的英文演讲视频。这段演讲具备以下“残酷”特点:

- 高语速: 演讲者平均语速超过180个单词/分钟,节奏紧凑。

- 术语密集: 包含了大量专业术语,如 “Sidecar Proxy”, “Canary Deployment”, “Observability”, “Idempotency”, “Control Plane” 等。

- 逻辑复杂: 句子结构复杂,包含多层嵌套从句,对理解上下文要求极高。

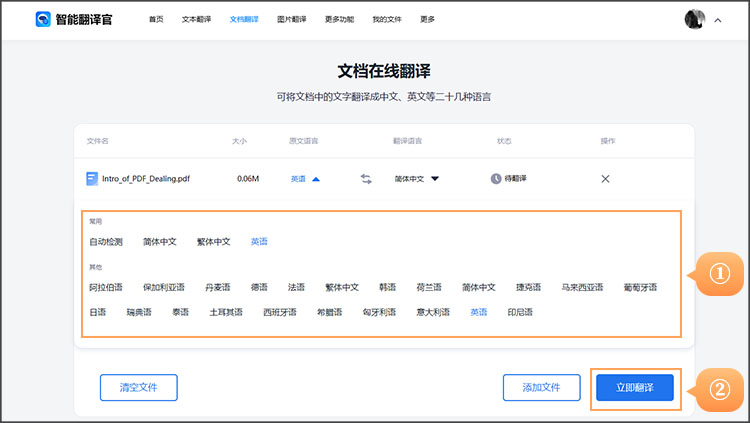

测试设备与方法:我们在一台手机上安装最新版本的有道翻译App,并开启“同声传译”功能。同时,在另一台笔记本电脑上播放上述技术讲座视频,模拟参会者在现场使用手机进行实时翻译的场景。李工将实时评估翻译结果的延迟、准确性和流畅度。

现场直击:有道同声传译在高压下的真实表现

测试开始,随着演讲者流利地开启演讲,手机屏幕上的中文字幕也开始滚动。整个过程充满了紧张与期待。那么,有道翻译的表现究竟如何呢?

速度与延迟:AI的反应速度能否跟上“机关枪”语速?

在速度方面,有道翻译的表现令人印象深刻。它几乎可以做到“准实时”响应。当演讲者说出一句话后,大约有 1-3秒 的延迟,翻译文本就会出现在屏幕上。这种延迟在可接受范围内,基本不影响对演讲者当前内容的跟听。对于非关键性的长篇论述,AI能够很好地保持翻译节奏,让使用者感觉“跟得上”。

然而,当演讲者突然加速或在长句中插入停顿和补充时,AI的延迟会略有增加。它似乎需要一个完整的意群(semantic unit)才能开始处理和输出,这与人类同传能够预测和同步处理的模式有所不同。总体来说,在“跟上速度”这个维度上,有道翻译可以打一个高分, 它成功地避免了信息大量积压导致的脱节问题。

术语准确性:这是AI翻译的“天堑”还是“试金石”?

这部分是本次残酷测试的核心,也是AI翻译最容易“翻车”的地方。结果可以说是喜忧参半。对于一些已经普及或标准化的术语,有道翻译的准确率相当高。但对于一些更前沿、更细分的术语,则出现了明显的偏差。

我们整理了一份代表性的术语翻译对比表:

| 英文术语 (Original Term) | 标准中文翻译 (Correct Translation) | 有道翻译结果 (Youdao’s Translation) | 评级 (Rating) |

|---|---|---|---|

| Microservices | 微服务 | 微服务 | 优秀 (Excellent) |

| Service Mesh | 服务网格 | 服务网格 / 服务啮合 | 良好 (Good) – 偶尔出现字面误译 |

| Sidecar Proxy | 边车代理 | 边车代理 | 优秀 (Excellent) |

| Canary Deployment | 金丝雀部署 | 金丝雀部署 / 加那利部署 | 良好 (Good) – 能够理解概念,但偶有音译 |

| Observability | 可观测性 | 可观察性 | 一般 (Fair) – 词义相近但非行业标准用法 |

| Idempotency | 幂等性 | 身份识别 / 等幂性 | 较差 (Poor) – 严重误译,影响理解 |

从表格中可以看出,AI的知识库似乎对“主流”技术词汇有很好的覆盖。但像“Idempotency”(幂等性)这种在计算机科学中非常基础但又抽象的概念,AI却出现了严重偏差,将其翻译成了风马牛不相及的“身份识别”。这表明,AI翻译的准确性高度依赖其训练语料库的覆盖范围和深度。

流畅与连贯:它是在“翻译”还是在“说人话”?

在句子流畅度方面,有道翻译的表现超出了我们的预期。它不再是过去那种生硬的、逐字逐句的翻译机器。大多数情况下,它能够根据上下文调整语序,输出符合中文表达习惯的句子。例如,对于一个复杂的长句,它能智能地断句,并重新组织句子结构,使得译文的可读性大大增强。

然而,当遇到口语化的表达、俚语或者演讲者突然的思路跳跃时,AI的“智商”就会暂时下线。它会努力去翻译每一个单词,但组合在一起的句子却可能逻辑不通。这说明,当前的AI在深层语义理解和语境动态追踪方面,与人类同传大脑的差距依然存在。它能理解“句子”,但未必能完全理解演讲者在特定情境下想表达的“意思”。

工程师的最终裁决:一份来自一线用户的深度解析

测试结束后,李工摘下耳机,长舒了一口气。他对有道翻译的表现给出了一个中肯而深刻的评价。

核心优势:哪些场景下有道翻译是你的“神兵利器”?

“对于我这样的工程师来说,这个工具的价值是毋庸置疑的,”李工说道,“它的优势非常明显。”

- 获取信息大意: “如果我只是想快速了解这个演讲的核心观点和技术方向,而不是抠每一个实现细节,它完全够用。我能在几秒钟内知道演讲者是在谈论Sidecar模式的性能损耗,还是在介绍一种新的流量管理策略。这极大地降低了信息获取的门槛。”

- 辅助学习: “对于初学者或者学生,这是一个绝佳的学习工具。你可以一边听原声,一边看中文翻译,对照学习专业术语的发音和用法。即使翻译不完全准确,也能起到很好的提示作用。”

- 便利性与成本: “随时随地打开手机就能用,而且是免费的。相比于聘请专业同传的高昂成本和复杂流程,它的便利性是颠覆性的。”

明显短板:AI在哪些方面仍需“修炼”?

“但是,如果要把它用在非常严肃、需要100%精准的场合,我目前还不敢完全信赖它,”李工指出了几个关键问题。

- 关键术语的“致命”失误: “像‘幂等性’的翻译错误,对于懂行的人来说是致命的。这一个词的错误,可能导致对整个系统架构设计的理解产生偏差。在生产环境的讨论中,这种错误是不可接受的。”

- 无法互动与澄清: “人类同传如果没听清或不确定,可以请求演讲者澄清。AI不行,它只会基于它接收到的有瑕疵的音频,给出一个它认为最可能的答案,无论这个答案多么离谱。”

* 缺乏对“潜台词”的理解: “演讲者在说某个技术的缺点时,可能会用一种比较委婉、带有讽刺的语气。AI翻译出来的文字是中性的,完全丢失了这种情感和态度。而这些‘潜台词’,往往比字面意思更重要。”

终极追问:AI同声传译,我们该如何看待与使用?

这次残酷测试揭示了有道翻译“同声传译”功能的现状:它是一个强大但并非完美的工具。 它的出现,让我们不得不重新思考AI翻译在专业领域的定位。

AI同传 vs. 人类同传:是替代还是辅助?

目前来看,AI同声传译与人类同传的关系更像是“辅助”而非“替代”。我们可以将它们看作两种不同定位的服务:

- AI同声传译: 更像是信息获取的“广角镜头”。它能让你快速、低成本地看到全景,了解大概。适合非正式学习、通用性会议、个人兴趣探索等场景。

- 人类同传: 则是信息获取的“显微镜”。它能保证在关键细节上的高度精准,并传递语言背后的文化、情感和意图。适用于商业谈判、法律合同、学术定论、国际外交等高风险、高精度的场景。

AI的优势在于效率、成本和可及性,而人类的优势在于精准、灵活和对复杂语境的深刻理解。

实用建议:什么人最适合使用有道同声传译?

基于我们的测试结果,我们为不同用户群体提供以下使用建议:

- 技术爱好者/学生: 强烈推荐。它可以帮你打破语言障碍,接触到一手的前沿技术资讯,是性价比极高的学习辅助工具。

- 普通工程师/开发者: 推荐使用。在观看线上技术分享或参加大型技术会议时,用它来辅助理解、捕捉核心要点非常有效。但对于关键信息,建议对照原文进行二次确认。

- 高级架构师/技术决策者: 谨慎使用。在需要做出重要技术决策或进行深度架构评审的场合,AI的潜在错误可能会带来风险。此时,建议将其作为备用参考,主要依赖自身的语言能力或专业人工同传。

总结:未来已来,但当下仍需谨慎乐观

回到我们最初的问题:有道翻译的“同声传译”功能能否应对高速技术讲座?答案是:在一定程度上可以,但有明确的边界和限制。 它如同一位知识渊博但偶尔会犯糊涂的速记员,能帮你记录下90%的内容框架,但那最关键的10%的细节,仍需要你自己去甄别和确认。

这次残酷测试让我们看到了AI翻译技术的飞速进步,也让我们清晰地认识到它当前的局限性。以有道翻译为代表的AI工具,正在以前所未有的方式赋能我们的学习和工作。我们应该以一种开放而理性的心态拥抱它:善用其长,避其所短。 在享受技术带来便利的同时,也保持一份专业的审慎。毕竟,在追求真知的道路上,精准永远是第一位的。