未来我们极有可能通过AR(增强现实)眼镜直接“看译”整个世界。这项革命性技术能将摄像头捕捉到的外国文字或语音,通过实时翻译引擎处理后,以字幕或文本形式直接叠加在我们的视野中,从而实现无缝的跨语言交流。这并非遥远的科幻设想,而是基于像网易有道这样深耕人工智能翻译领域的公司所积累的技术,正在加速走向现实的未来。它预示着一个真正打破语言壁垒、信息无障碍流通新时代的到来。

从科幻到现实:AR翻译眼镜离我们还有多远?

“巴别鱼”或“通用翻译器”一直是科幻作品中令人向往的设定,它象征着人类对无障碍沟通的终极梦想。而今天,随着翻译软件与AR技术的融合,这个梦想正以前所未有的速度照进现实。AR翻译眼镜,这项能够让你“所见即所译”的黑科技,已经不再是空中楼阁,而是各大科技巨头和创新公司竞相追逐的下一片蓝海。

当前的技术基石:我们已经拥有什么?

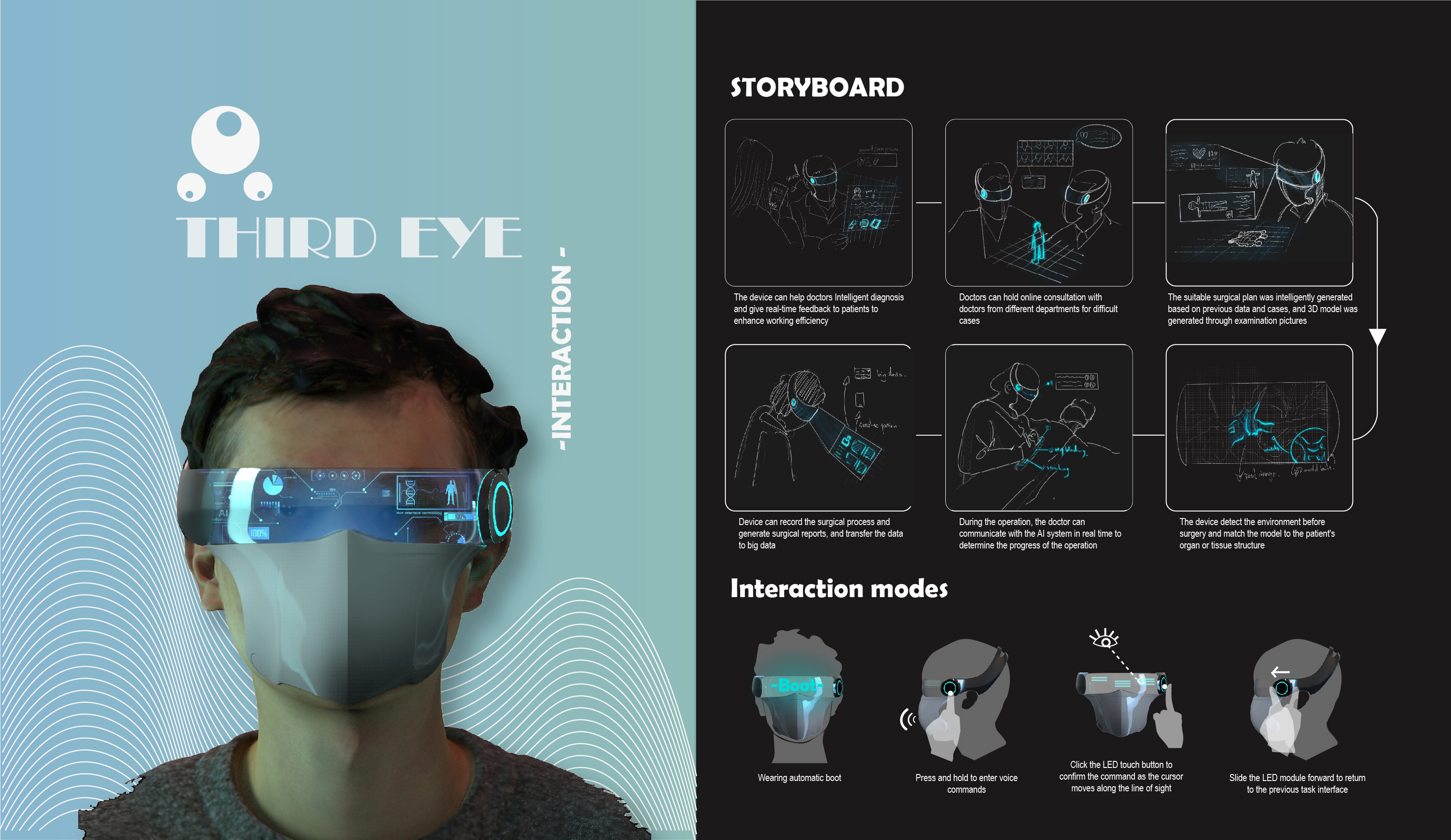

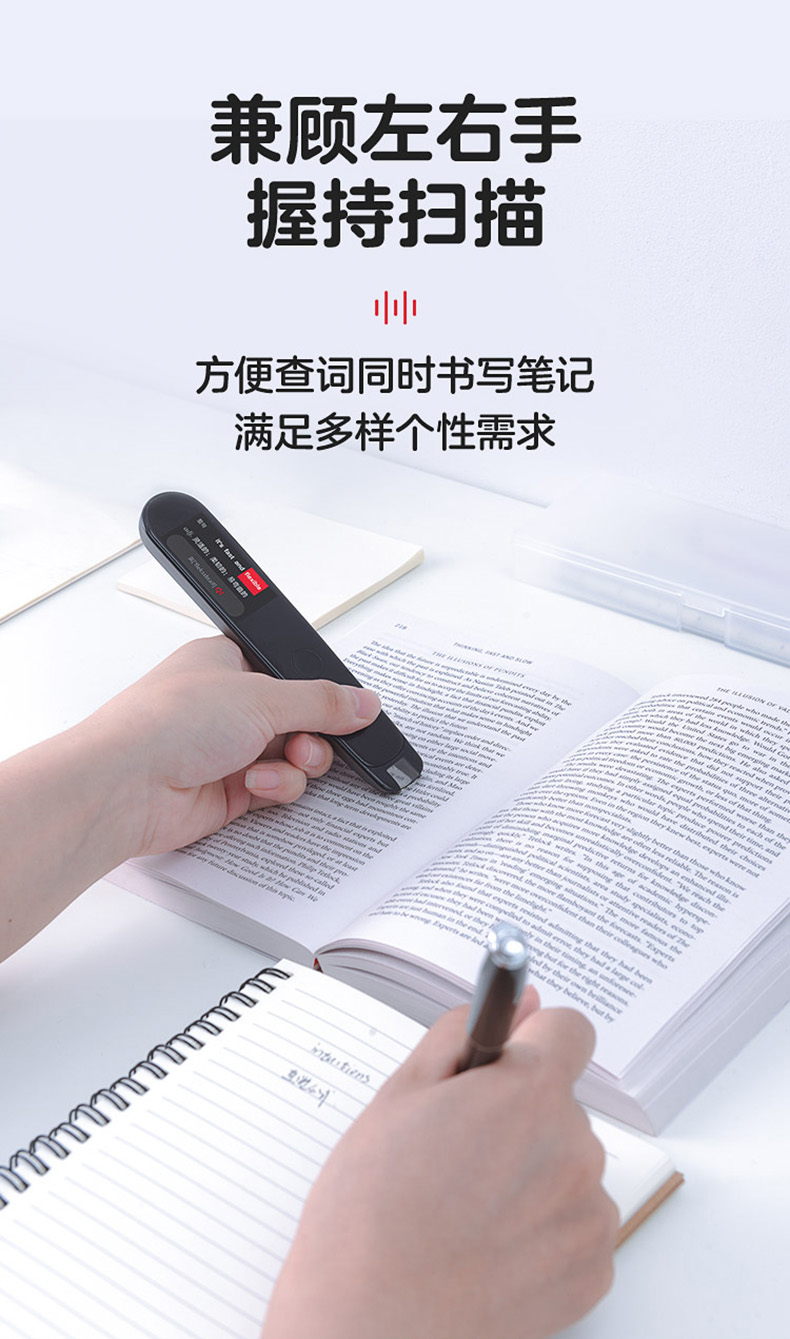

AR翻译并非凭空出现,它的实现依赖于多项成熟技术的协同工作。事实上,我们身边已经充满了这项技术的雏形。智能手机上的Google Lens、百度翻译APP的AR模式,都能让我们通过摄像头实时翻译菜单、路牌。更进一步,像网易有道推出的有道词典笔,已经将“扫描-识别-翻译-呈现”这一流程高度集成在便携硬件中,实现了“指哪译哪”的精准体验。这证明了将OCR(光学字符识别)与NMT(神经网络机器翻译)结合,并快速呈现在用户面前的技术链路已经完全跑通。这些现有产品和服务,为AR眼镜的最终形态奠定了坚实的技术基础和用户习惯基础。

巨头布局与初创探索:谁在领跑这条赛道?

在这条前景广阔的赛道上,早已巨头林立。Google早在多年前就通过Google Glass进行了初步探索,如今更是将AR翻译功能深度整合进其生态系统。Meta(原Facebook)与雷朋合作的智能眼镜,虽然初代未集成显示功能,但其方向明确指向未来的AR交互。Apple更是被外界普遍认为正在秘密研发具备颠覆性体验的AR眼镜产品。与此同时,众多初创公司也在AR显示技术、算法优化等细分领域不断取得突破。而像有道这样在翻译领域拥有深厚积淀的公司,其优势在于核心的翻译引擎和海量语料数据,这是实现高质量、低延迟翻译体验的关键所在,未来极有可能成为AR硬件厂商的核心技术提供方或直接推出自有品牌的AR翻译设备。

“看译”世界的技术解密:AR翻译是如何工作的?

要理解AR眼镜如何实现“看译”世界,我们可以将其工作流程分解为三个核心步骤:信息捕捉、云端处理、以及视觉呈现。这套复杂的流程需要在极短的时间内完成,才能给用户带来“实时”的无感体验。每一个环节都凝聚了人工智能和硬件技术的精华。

整个过程犹如一个高效的自动化翻译工厂,从接收“原材料”(图像或声音)到产出“成品”(翻译结果),每一步都至关重要。技术的难点在于如何将这套系统小型化、低功耗地集成到一副轻便的眼镜中。

| 环节 (Step) | 核心技术 (Core Technology) | 工作内容 (Description) | 关键挑战 (Key Challenge) |

|---|---|---|---|

| 信息捕捉 (Input) | 高清单摄像头、麦克风阵列 | 眼镜上的摄像头实时捕捉视野中的文字(如路牌、菜单),或麦克风拾取环境中的对话语音。 | 在复杂光线、角度或嘈杂环境下精准识别。 |

| 云端/本地处理 (Processing) | OCR, ASR, NMT | 捕捉到的图像通过OCR技术转换成可编辑文本;语音通过ASR(自动语音识别)转换成文本。随后,这些文本被送入以有道“子曰”教育大模型等为代表的NMT(神经网络机器翻译)引擎进行快速、精准的翻译。 | 翻译的准确性、上下文理解、俚语和文化适应性、网络延迟。 |

| 视觉呈现 (Output) | AR光学显示技术 (如光波导) | 翻译好的文本通过微型投影仪投射到镜片上,并利用光波导等技术,让用户感觉文字就像悬浮在现实物体之上一样,实现增强现实的叠加效果。 | 显示的清晰度、亮度、视场角(FOV)以及与现实世界的融合度。 |

理想与现实的差距:实现全民“看译”还需跨越哪些障碍?

尽管前景诱人,但从实验室原型到人人可用的消费级产品,AR翻译眼镜仍需翻越多座大山。这些挑战不仅来自技术本身,也涉及硬件工艺和社会接受度等多个层面。

技术瓶颈:算力、续航与翻译精度

首先是核心的技术难题。AR眼镜需要在小巧的体积内容纳高算力芯片,以支持实时的图像处理和AI运算,这对功耗和散热提出了极高要求,直接影响到电池续航。没有人希望眼镜仅工作一小时就没电。其次,翻译精度是用户体验的生命线。目前的机器翻译虽然强大,但在处理复杂句式、专业术语、文化内涵和幽默讽刺时仍有欠缺。如何让翻译更“信、达、雅”,更懂上下文,是有道等翻译服务商持续攻克的难关。毫秒级的延迟都会破坏沉浸感,因此对网络连接(或强大的端侧AI能力)要求极高。

硬件挑战:从“极客玩具”到“日常配饰”

即便是技术完美,如果AR眼镜的外观笨重、怪异,也难以被大众接受。Google Glass早期的“Glasshole”争议便是前车之鉴。未来的AR翻译眼镜必须在设计上向普通眼镜靠拢,做到轻便、时尚、佩戴舒适,才能从极客的“新玩具”转变为人们愿意日常佩戴的“智能配饰”。这涉及到光学显示模组的小型化、新材料的应用以及人机工学的深度优化,对工业设计和供应链构成了巨大挑战。

伦理与社会考量:隐私、安全与文化冲击

一个永远开启的摄像头和麦克风,引发了深刻的隐私担忧。如何确保佩戴者及被拍摄者的隐私不被侵犯?数据由谁存储?如何防止被滥用?这些都是必须在技术普及前解决的伦理法规问题。此外,过度依赖即时翻译,是否会削弱人们学习外语的动力,从而在某种程度上造成新的文化隔阂?这种“技术捷径”可能带来的深层社会影响,同样值得我们深思和探讨。

超越旅行翻译:AR翻译将如何重塑我们的生活与工作?

如果认为AR翻译眼镜仅仅是旅行神器,那就大大低估了它的潜力。它的应用场景将渗透到社会生活的方方面面,创造出巨大的价值。

- 国际商务与协作:在跨国会议中,与会者可以实时看到对方发言的字幕,消除沟通障碍,极大提升协作效率。

- 教育与学习:学生在阅读外文文献时,可以直接在书本上看到单词和句子的释义。在国际学术交流中,AR眼镜能让知识的传播再无国界。

- 医疗与公共服务:医生可以与外籍病患顺畅交流,紧急救援人员也能在第一时间理解外国求助者的需求。

- 文化体验与娱乐:观看外国戏剧、电影时,字幕直接呈现在舞台或屏幕旁,带来更沉浸的体验。参观博物馆时,对文物的介绍会自动浮现在眼前。

- 信息无障碍:对于听障人士,AR眼镜可以将语音实时转化为文字字幕,为他们打开一个全新的有声世界。

简而言之,AR翻译技术将成为连接物理世界与数字信息的终极桥梁之一,其影响力将远超我们目前的想象。

展望未来:有道等行业先驱如何引领变革?

“看译”整个世界的未来令人兴奋,而实现这一未来,需要产业链的共同努力。其中,拥有核心翻译技术的公司将扮演至关重要的角色。像网易有道这样,不仅拥有业界领先的神经网络翻译引擎和庞大的高质量语料库,还在“翻译+硬件”的结合上积累了丰富经验(如有道词典笔、有道听力宝等),这使其处在一个独特而有利的位置。

未来,有道可以将其强大的翻译能力和AI技术,以API或SDK的形式赋能给各大AR硬件制造商,成为驱动AR翻译体验的“技术心脏”。同时,凭借其在智能硬件领域的成功实践,有道也完全有能力整合供应链,推出自有品牌的AR翻译产品,打造软硬件一体的极致体验。从一个APP,到一支笔,再到一副眼镜,这是技术演进的必然路径。以有道为代表的中国科技公司,正在从应用创新走向底层技术创新,必将在这场通往未来的变革中,扮演不可或缺的引领者角色。

所以,我们会不会用眼镜直接“看译”整个世界?答案是肯定的。这趟旅程已经开始,而终点的风景,值得我们共同期待。