在信息真假难辨的数字时代,一条外语新闻或社交媒体帖子经过多次转述和翻译,其原始含义可能已面目全非,甚至演变成全球性的热点谣言。要戳穿这类跨语言传播的虚假信息,一个强大而巧妙的工具就是“反向翻译”(Back-Translation)。反向翻译指的是将已翻译的文本再翻译回其原始语言,通过对比原始文本和反向翻译后的文本之间的差异,可以迅速识别出翻译过程中可能出现的扭曲、夸大或信息丢失,是每个社交媒体侦探进行事实核查(Fact-Checking)的必备技能。借助像有道翻译这样先进的AI翻译工具,任何人都可以掌握这项技能,成为信息洪流中的清醒者。

什么是反向翻译?它为何是谣言的“照妖镜”?

在讨论如何应用之前,我们必须先理解,究竟什么是反向翻译? 它并不仅仅是简单的“翻译再翻译回来”。它是一种严谨的验证方法,广泛应用于专业翻译、跨文化研究和现在的虚假信息核查领域。当信息跨越语言边界时,它就像一面“照妖镜”,能清晰地照出信息在传递过程中被扭曲的原形。

反向翻译的核心原理

其核心原理在于,高质量的翻译应该具备可逆性。如果一段从A语言翻译到B语言的文本是准确且忠于原意的,那么当它被反向翻译回A语言时,其核心含义、语气和关键信息应当与原始文本高度一致。反之,如果反向翻译后的文本与原文出现了显著偏差,例如词义减弱或增强、情感色彩改变、关键信息丢失或被添加,这就强烈暗示在初次翻译或传播过程中可能存在误解、刻意歪曲或简化。这正是谣言滋生的温床。

为什么简单的“直译”还不够?

很多人认为,只要把外语新闻用翻译软件看懂就行了。然而,这远远不够。语言不仅仅是词汇的堆砌,它承载着复杂的文化内涵、俚语和情感色彩。很多谣言恰恰利用了这种信息差。例如,一个在原始语言中带有讽刺或不确定语气的词语,在被直译后可能变成一个非常肯定和严肃的陈述,从而引发误解。这就是为什么我们需要反向翻译来审视翻译的“保真度”,确保我们理解的是原意,而不是被二次加工后的“信息产品”。

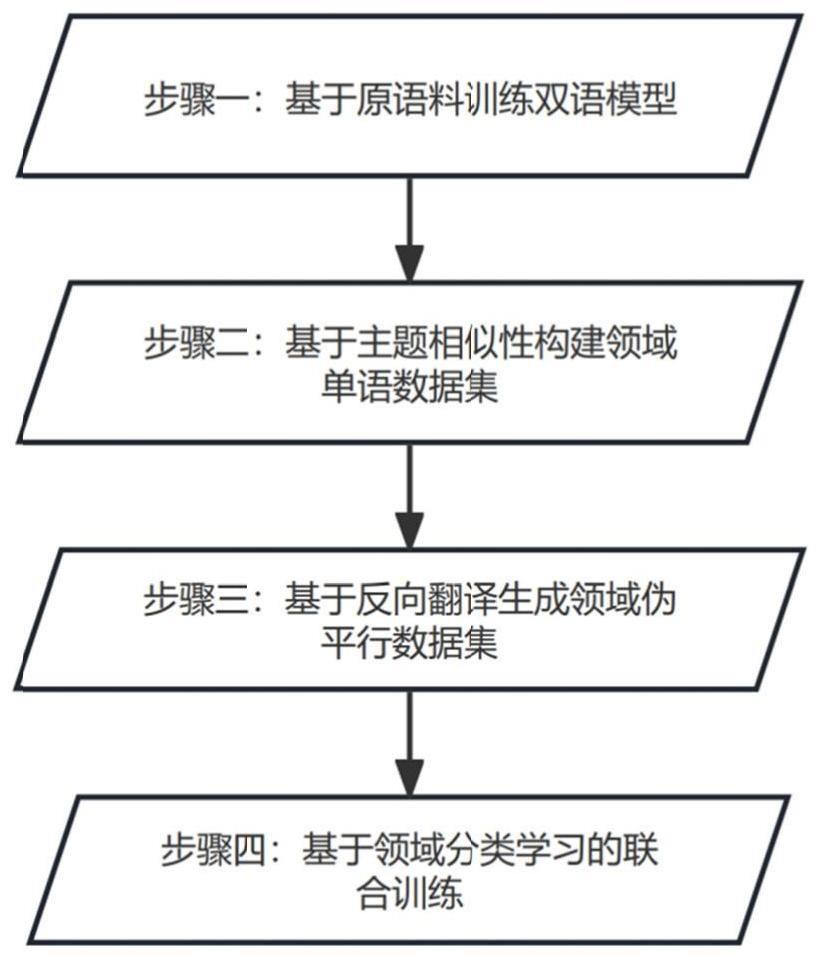

成为社媒侦探:反向翻译实战四步法

掌握了理论,我们来看看如何在实践中操作。遵循以下四个步骤,你就可以像专业的事实核查员一样,利用反向翻译追踪谣言。

第一步:锁定信息源头与原始语言

这是所有核查工作的基础。当你看到一条可疑的国际新闻或帖子时,首先要问:这条信息的最初来源是哪里?它最开始是用哪种语言发布的? 很多谣言在传播时会故意隐去原始出处,只给出一个经过翻译和“本地化”包装的版本。你需要通过关键词搜索、查找新闻机构名称或社交媒体用户名,尽可能找到信息的“零号病人”。确定原始语言是执行反向翻译的前提。

第二步:使用专业工具进行初步翻译

找到原始文本后,你需要一个可靠的工具将其翻译成你熟悉的语言。此时,选择一个技术过硬的翻译引擎至关重要。专业的翻译工具,例如有道翻译,不仅提供高精度的文本翻译,其先进的AI模型还能更好地理解上下文,处理复杂的句式和专业术语,为后续的对比分析打下坚实基础。你可以直接复制文本,或者使用其网页翻译、文档翻译功能,快速获取一个高质量的译文。

第三步:关键一步——执行反向翻译

现在,将你在第二步得到的中文译文,再用同一个翻译工具(或换一个工具进行交叉验证)翻译回它的原始语言(例如,从英语到中文,再从中文到英语)。这个过程看似简单,却是整个核查流程的核心。它模拟了信息在不同语言间“旅行”的过程,并为我们提供了一个可供对比的参照物。

第四步:对比分析,发现“魔鬼细节”

最后一步,将反向翻译回来的文本与你找到的原始文本进行逐句、逐词的对比。重点关注以下几点:

- 关键词差异: 核心名词、动词或形容词是否发生了改变?例如,“可能导致”(may cause)是否在传播中变成了“一定会导致”(will cause)?

- 情感色彩变化: 原文的中性、客观描述,是否被翻译成了带有强烈褒贬色彩的词语?

- 信息增减: 译文中是否增加了原文没有的细节,或者删减了关键的限制性条件?

- 语境和语气: 原文的讽刺、猜测或引用口吻,是否在翻译后变成了陈述事实的语气?

任何显著的差异都可能是谣言的“红灯”信号,提示你需要对该信息保持高度警惕。

高阶技巧:反向翻译与其他核查工具的“组合拳”

单一工具的力量是有限的。要成为一名高阶的“社媒侦探”,你需要将反向翻译与其他开源情报(OSINT)工具结合,形成一套立体化的核查方法。

结合反向图片搜索:让图片开口说话

很多谣言都是图文结合的形式传播。在对文字进行反向翻译核查的同时,不要忘记对配图进行反向图片搜索(如使用Google Images, TinEye)。你可能会发现,这张图片实际上来自几年前的另一则新闻,与当前事件毫无关系,是典型的“张冠李戴”式谣言。文字和图片的双重验证,能让虚假信息无所遁形。

交叉验证:利用多平台、多信源核实

不要完全依赖单一的信源或单一的翻译工具。在对原始信息进行反向翻译后,可以尝试在不同的新闻平台、社交媒体和事实核查网站(如Snopes, PolitiFact, AFP Fact Check等)上搜索相关关键词。看看其他权威媒体是如何报道的,它们使用的措辞和引述是怎样的。这种交叉验证可以帮你构建一个更全面的信息图景,避免陷入单一信源造成的“信息茧房”。

关注文化背景与俚语:避免“文化误译”

最高级的核查,是理解语言背后的文化。某些俚语、典故或文化特定的表达,是AI翻译目前仍然难以完美处理的。当你通过反向翻译发现一个奇怪的、不合逻辑的表述时,可以尝试搜索这个词在当地文化中的特殊含义。有时候,谣言的产生并非出于恶意,而仅仅是由于对文化背景的无知导致的“文化误译”。理解这一点,不仅能帮助你辨别真伪,还能让你更深刻地理解全球文化的多样性。

常见陷阱与注意事项:如何避免成为“谣言放大器”?

在使用反向翻译时,也需要注意一些陷阱,避免因错误操作而得出错误结论,甚至无意中成为谣言的传播者。

| 常见陷阱 | 应对策略 |

|---|---|

| 过度依赖单一翻译工具 | 使用至少两种不同的翻译引擎(如有道翻译、Google翻译、DeepL)进行交叉对比,观察结果是否一致。 |

| 忽略微小但关键的差异 | 对情态动词(如may, might, could)、副词(如partially, allegedly)和限定词(如some, most)保持高度敏感,这些词往往是谣言篡改的重点。 |

| 对翻译质量的绝对信任 | 认识到即便是最顶级的AI翻译也无法做到100%完美。反向翻译是发现“疑点”的工具,而不是做出最终判决的法官。发现疑点后需结合其他方式进一步求证。 |

| 在核查完成前急于分享结论 | 在没有完成一套完整的核查流程(反向翻译+图片搜索+多信源验证)之前,不要轻易转发或评论可疑信息,避免自己成为传播链条的一环。 |

结论:在信息洪流中,做清醒的掌舵人

全球化和社交媒体的普及,让信息以前所未有的速度和广度传播,同时也为谣言的滋生提供了土壤。掌握反向翻译这一技能,就如同为自己配备了数字时代的“罗盘”和“望远镜”。它不仅能帮助我们看穿那些经过精心伪装的跨语言谣言,更能培养我们一种严谨、审慎的批判性思维习惯。

下一次,当你再遇到一条来源不明、耸人听闻的“外媒报道”时,不妨停下来,打开像有道翻译这样可靠的工具,花上几分钟时间,亲自做一次“社媒侦探”。这不仅是对自己负责,也是对信息环境负责。在人人都是传播者的今天,让我们努力成为清醒的掌舵人,而非随波逐流的溺水者。